2023-11-28

2021-12-22

2020-12-04

2018-12-03

2018-11-20

地域を支える人材としてニーズの高い、救急救命士の育成は現代社会の喫緊の課題です。救急救命士は病院外で発生する傷病者を医療機 関まで搬送する重要な架け橋としての役割を担います。

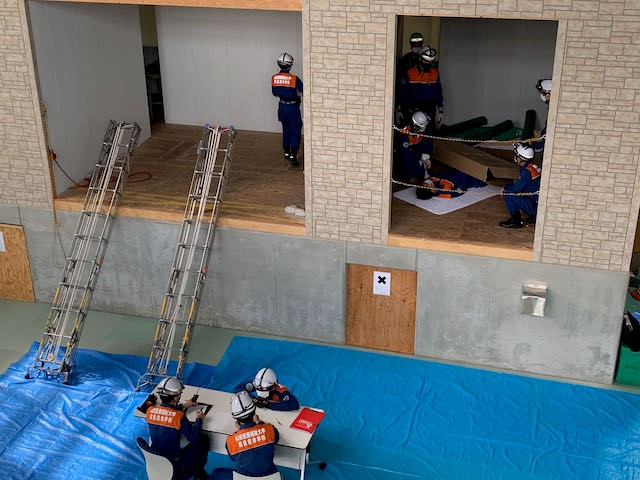

本学では救急救命と救助は不可分の関係と考えています。このため、救急救命・救助に必要な知識・技術を習得するために、国内でも数少ない特殊な実習棟(救命救助実習棟)を設置しています。

この実習棟で高機能資器材•特殊装備の実施訓練などの実践的な訓練活動を通し、災害や救急救命・救助活動の現場において即戦力として活躍できる人材を育成します。

救急救命士は、病院外における病気や怪我によって、生命の危機にさらされている人を病院まで救急車で搬送するとともに、医師の指示の下、必要に応じて静脈路確保や気管挿管などの高度な救急救命処置を施すことが出来ます。

一刻を争う状況において、傷病者の生命の維持に重要な役割を持つ仕事と言えます。

規定の科目・講座の受講などにより取得できる資格

| 普通救命講習Ⅰ・上級救命講習 | 各消防本部(局) | 消防機関が主催する講習会を受講しなければならない(本学にて開催) |

| 応急手当普及員 | 各消防本部(局) | 消防機関が主催する講習会を受講しなければならない(本学にて開催) |

| JPTECプロバイダー (病院前外傷教育プログラム) | 一般社団法人 JPTEC 協議会 | 認定機関開催の講習会を受講し,実技試験・筆記試験に合格しなければならない |

| BHELP(標準コース) (地域保健・福祉の災害対応標準化トレーニングコース) | 一般社団法人 日本災害医学会 | 認定機関開催の講習会を受講し,筆記試験に合格しなければならない |

| スイフトウォーターレスキュー・フ ァーストレスポンダー・クラス (RESCUE 3 国際認定証) | RESCUE 3 JAPAN 社 | RESCUE 3 JAPAN 社の開催する講習会を受講しなければならない |

本学科は、「救急救命」のスペシャリストを目指し、人命救助に必要な知識と技術を積極的に学修する学生、及び幅広い教養と医療技術者・公安職としての専門的な知識技能を身につけ、人間性豊かで地域社会に貢献しようとする意欲ある学生を求めます。

H30.1時点

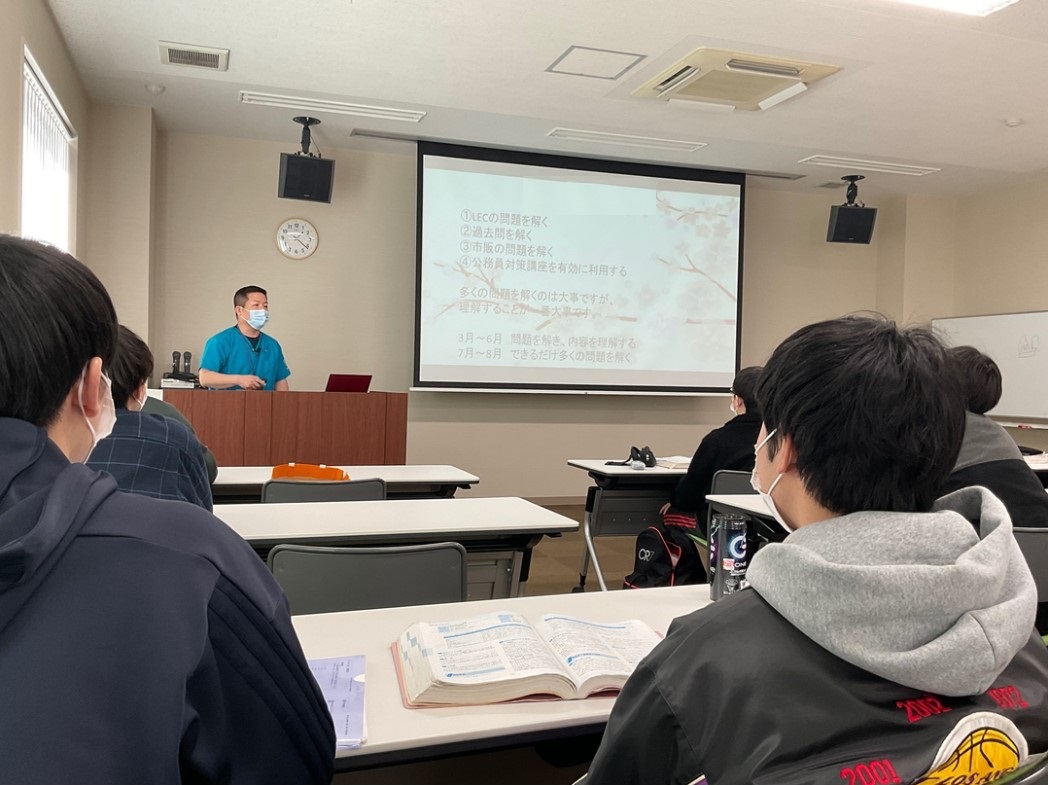

救急救命士として活動するために必要な資器材の使用方法や救急救命処置について学びます。授業は講義形式です。穴埋めがある学習プリントを每回配布し、スライドの説明と合わせて理解が進むようにしています。また、実物の資器材を準備し、「見て」、「触って」もらう体験型の授業も行っています。

この科目で学ぶ内容は、並行して行われているシミュレーションに繋がりますので、とても重要な科目となっています。

救急救命シミュレーションⅠ~Ⅳ

授業はほとんどが演習形式です。

1年生のシミュレーションⅠは、まず体力作りから。そして救急現場で使用する手技などの基本的な部分をしっかりと学び、身につけてもらいます。

救急救命シミュレーションI〜Ⅲの総括として、実践活動ができることを目指します。

より実践的な救急救命処置の技術を習得するため、救急車での出動から病院収容までの救急救命士として欠かせない活動の流れを実践方式で行います。出動指令を受けてからの対応、救急車内での資器材の準備及び確認、無線や電話を使った本部との情報のやり取り、現場到着後の観察と処置、救急車に収容後の傷病者への接遇のほか、病院との連絡や報告などをシミュレーション実習します。

模擬傷病者を使った観察と処置判断、心肺蘇生法やAED、気管挿管、静脈路確保、薬剤投与等主な救急救命処置のほか、傷病者の搬送方法や体位管理、活動中の安全管理の知識や技術がきちんと身につくようシナリオ想定を付与して繰り返します。

また、大規模災害や、関係機関や災害派遣医療チー厶(DMAT)との連携を想定した実習も行います。

このほか、閉鎖空間への進入方法、不安定構造物の安定化技術、チェーンソーやエンジンカッター、ロープや三連はしごを使った救助技術の基本についても学びます。

体育館ほどの大きさがあるU S A R 実習棟の中に模擬半壊家屋を設置し、さまざまな状況を設定した救命・救助技術を訓練します。

高規格救急用自動車を使用して、走行する車内での救急救命処置を学びます。準高規格救急用自動車も保有しておリ、2台体制で訓練が行えます。

本学では救護用ヘリコプターを常設しておリ、傷病者の受け渡し(ランデブー) 訓練を行います。

トレーニング機材も充実!

体力に自信のない方でも心配ありません。個々に必要なトレーニングプログラムも専門の教員がバックアップします。

目的にあった体づくりが可能です。

棟方 萌

弘前学院聖愛高校出身

シミュレーションの授業では、実際の現場に想定された隊活動をしました。隊長、隊員、機関員の役割によって動き方が違うため、常に全体を見ながら活動する事が重要になります。

また、今年度は、学生救急救命技術選手権が開催されるため、途中からサポートメンバーとして、練習に参加しました。

出場するメンバーや指導してくださる先生、先輩方と夏休み中も毎日練習を重ね、知識、技術の向上のために練習したことが大変でしたが、充実した楽しい時間でした。

菊池 紗生

弘前南高校出身

最終的な目標は、公務員試験と国家試験に合格し、消防で救急救命士として働くことです。

そのために2年次ではこれまで学んだことはもちろん、新しい知識をさらに取り込み、すべて自分の力にしていきたいです。

この学校で学ぶことに一切無駄はありません。

先生方や仲間達の良いところを吸収し、人としてもレベルアップしたいです。

2年次でどれだけ成長できるか私自身も楽しみです。

個性豊かな仲間達と一緒に夢に向かっていきます!

就職支援室は、弘前医療福祉大学/短期大学部の学生の就職活動をサポートしています。

将来を見据え、自分の進路を考える場として活用してください。